中村 はるみ

夫婦円満コンサルタント

クオリティ・オブ・ライフ研究所 代表

夫婦円満学校 主宰

講師カテゴリー

- 経営・ビジネス

- ダイバーシティ

- 働き方改革・ワークライフバランス

- 人権・福祉・介護

- 男女共同参画

- 学校教育・PTA・育児

- 育児・幼児教育

- ライフスタイル

- ライフプラン・自己啓発

出身地・ゆかりの地

東京都

この講師について問い合わせる

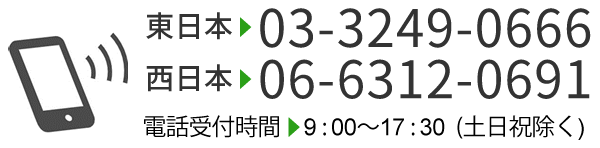

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

プロフィール

「家庭外の評価に価値を置く男」と「家庭内の関係性に価値を置く女」の違いをベースにした独自理論で、夫婦円満家庭を全国に増やすセミナーや講演を展開。

これまでに1000件以上の夫婦間トラブルの相談を受けている。

来談者の50%が男性。雑誌、テレビなどメデイア掲載多数。

昭和28年名古屋生まれ、横浜育ち。頑固で一途な夫、3人の息子の母。

<略歴 >

1953年 名古屋生まれ、横浜育ち。

2007年 女性士業向けコーチとして仙台で起業。

2012年 夫婦円満コンサルタントとして銀座に進出。

銀座オフィス・暮里会議室・柏の葉キャンパス駅会議室・事務局・柏駅会議室・大阪・梅田会議室に展開。

2013年 実生活でも夫との夫婦仲はよく、夫もリタイア後の第2の人生を謳歌しNHKでも取り上げられる。

2014年 60歳となり、「熟年からどうのように人生を過ごすか!」「夫がリタイアしてからの夫婦関係はどうするか?」年齢を重ねた人生のパートナートの新たな関係も話せる年齢となる

講演テーマ

【男女共同参画】

●『男女の良さを引き出す社会作り』

●『戦わずに、味方する力でしなやかに社会進出を!』

●『男女の性差・評価の違い・価値観の違い』

●『ワークとライフのキャリアは良率で』

女性が男性社会に入り、男性が女性の職場に飛び込むその双方が女性の活躍の場も広がる。

大切なことは男女の性差の強みを活かすこと。

夫婦間コンサルタントだからこそ話せる男女個人の能力や意欲を認める現実的な敷居の低い男女参画講演会。

□

【子育て】

●『家事場のパパ力を引き出すママ力は夫婦円満』

●『子供を伸ばしたいなら子供に育てられろ!』

●『子供の能力を伸ばす妻力UPコミュニケーション』

●『「やってみたい」と思わせる子育て』

女性たちが力を出すには周囲の理解と協力が不可欠。

2012年の男性の育休取得率は1.89%。

声高々に男性の育児参加を訴えるのはNG、男性が「育児に関わりたい」と感じるアプローチができる女性が風土や意識を変え、男性の育児参加率は上げます。

□

【コミュニケーション】

●『夫婦円満の秘訣~ほんの少し伴侶が好きになるコツ』

●『なぜ、男女の行き違いが起きるのか、夫婦と男女の行き違いの違いとは?』

●『男性は共感から・女性は結論から話しだそう』

やる気に影響するのが伴侶・家庭。子供は親の人間関係を観て育ち自分の人間関係に反映します。

実際に「あるある」と影響を及ぼした事例・男女性差などを笑いと共に話し、夫婦のしなやかな大人の生き方をご提供しています。

□

【自己啓発】

●『子どもが巣立った後の夫婦のあり方』

●『60歳からの夫婦円満の築き方』

●『夫がリタイア後の夫婦円満の秘訣』

●『リタイア後、濡れ落ち葉にならないための男性の心得』

●『リタイア後の夫の操縦法』

実際の生活・多くの相談事例からも年齢を重ねた人生のパートナートの新たな関係も年齢となり、「あるある」と笑いと共にお伝えできます。

実績

モバゲイにはまり妻子に手を出す夫心を通訳し、妻の反応と妻心を変え、10日間で夫がストレスを妻に話せる関係にする。夫の浮気相手が妻より15歳若い相談を解決する。自分探しのために離婚を望む妻と夫の関係・親子関係を再構築する。

<メディア出演>

2011年9月21日、2012年2月15日レインボウFM局に出演

2012年12月4日(火)発売の女性自身『男性党首13人の《夫力》通信簿』を採点

2013年1月4日~「夫婦円満」コラム(※某政党新聞 50万部発行)連載

2013年12月10日(火)の夕刊フジ「検証 55歳からの性」記載

OKWave、Exiteコラム、アメーバニュース、CobsOnline、リクルート等に多数記事記載

<テレビ出演>

2013年 10 月 23 日(水)フジテレビ「とくダネ!」出演

2014年 1月15日(水)大阪読売テレビ「ZIP!」「同寝室の夫婦は円満って本当?」

2014年2月17日(月) TBSテレビ19:00~『私の何がいけないの』

2014年4月22日(火)テレビ東京「なないろ日和」に生出演

<講演会>

2010年8月2日 あすと長町「杜(もり)の広場」夏祭り

2010年9月3日 石巻北高校のキャリアセミナー

2010年10月11日 東北学園大学 オータムセミナー

2011年2月14日仙台市太白文化センター長町しゃべり場井戸端会議

2010年9月9日~12月17日 NPO法人 仙台交流分析協会セミナー

2013年6月20日 城北地区豊島区倫理法人会、モーニングセミナー

2014年2月22日(土)愛知県江南市「男女共同参画のつどい」講演会

講演の特徴

パワーポイントとワーク(中村はるみ対参加者全員・グループワーク)をとりいれた、笑いとあるあると納得がいく参加者を巻き込んだ、60歳以上の方も退屈しない講演会。

講演のTPOに合わせて対応出来ますので老若男女問わず好評です!

夫婦間コンサルタント中村はるみならではの目線で、「男女共同参画」についても語れます!

その他

<専門分野>

夫婦関係再構築・家族感懐再構築・カウンセリング・コーチング・男女関係コンサルティング・心理学

この講師について問い合わせる

お急ぎの方はお電話ください

- 東日本

03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本

06-6312-0691 06-6312-0691

同じカテゴリーの講師一覧

- 米倉 時雄米倉経営研究所 代表▶【データの分析・解釈】講師候補に入れる

- 島藤 真澄株式会社ShimaFuji IEM 代表取締役 戦略プランナー▶【日本人のためのWHY発見手順~就活生、新入社員、中間管理職向け】講師候補に入れる

- 中村 雄一国際教育支援NGOなかよし学園代表 特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト理事長 教育ジャーナリスト グローバルティーチャー 教育カウンセラー コンゴ民主共和国北キヴ州親善大使▶【誰でにもできるSDGs〜5歳からシニアまで〜】講師候補に入れる

- 長内 厚早稲田大学大学院経営管理研究科・教授▶【アフターコロナーの日本の企業戦略~経営とモノづくりの現場から~】講師候補に入れる

- 浅見 ゆかりカラーコンサルタント 色彩講師▶【◆暮らしを彩る色の力◆】講師候補に入れる

- 高橋 俊介慶應義塾大学SFC研究所 上席所員▶【自律的キャリア形成】講師候補に入れる

いま注目の講演会講師一覧

- 小山 貴子社会保険労務士事務所フォーアンド 代表 株式会社フォーアンド 代表取締役 株式会社ツナググループ・ホールディングス 非常勤監査役 一般社団法人ワークデザインラボ パートナー▶【採用から退職までの人事労務管理の基本】講師候補に入れる

- 松田 宣浩講師候補に入れる

- ケロポンズケロこと増田裕子とポンこと平田明子のスーパーデュオ▶【親子コンサート】講師候補に入れる

- 西脇 資哲日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員 ITビジネスコミュニケーション協会 理事 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 アドバイザー 京都大学 iPS細胞研究所 コミュニケーションアドバイザー▶【ものづくりと働き方のデジタルトランスフォーメーション】講師候補に入れる

- 新井 紀子国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授 総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻教授 国立情報学研究所情報社会相関研究系教授 一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長▶【わが国の経済成長に向けてAIが果たす役割】講師候補に入れる

- 舞の海 秀平元大相撲力士 キャスター NHK大相撲解説者 近畿大学経営学部客員教授 青森県鰺ヶ沢町「ふるさと大使」▶【夢は必ずかなう】講師候補に入れる

月間講師依頼ランキング

先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介

- 1位新井 紀子国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授 総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻教授 国立情報学研究所情報社会相関研究系教授 一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長

▶【わが国の経済成長に向けてAIが果たす役割】講師候補に入れる - 2位

- 3位

講演会の講師派遣レポート

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)

- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)

- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』

- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』

- 2024年11月29日 <講師派遣レポート>中野信子氏講演会『AIと人間社会の協創社会に向けて』